产蛋率、蛋重以及蛋壳质量等产蛋性能直接影响蛋鸡养殖的最终收益,其中产蛋率峰值的高低以及维持时间的长短对其影响最大。近2年,河北、山东、山西等多地的开产鸡群没有产蛋高峰的案例频发,养殖朋友对此颇有疑问,在此就大家最为关心的几个问题做出回答。

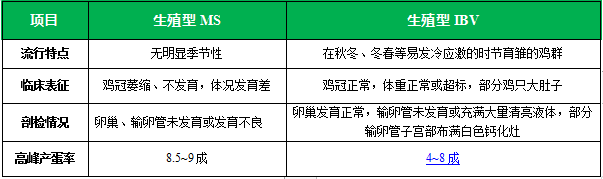

1. 对于鸡群产蛋无高峰的案例,有的兽医说是IBV引起的,有的说是MS引起的,现场应该如何辨别?

答:IBV感染造成的产蛋无高峰案例总体来讲分为两种类型,第一种是“假产型”,从临床表征来看,部分病鸡表现为“大肚子”,走路呈“企鹅状”,剖检症状为输卵管有多量积液;部分外观正常的病鸡其输卵管也会表现出发育不良的情况(过细或者分节段)。第二种是“软蛋型”,病鸡外观正常,但开产后会有一定比例的软蛋,且随着产蛋率的升高而增多。剖检症状为输卵管子宫部有出血、水肿以及表面布满不易剥离的白色钙化灶。无论是“假产型”还是“软蛋型”,两者的病变都集中于输卵管,卵巢发育正常(成熟卵泡4~6个)。

生殖型MS导致的产蛋无高峰案例中,共性问题是鸡群中有很多鸡冠发育不良的鸡只,该类鸡只体况一般发育的也不好,体重不达标或者刚达标,部分小冠鸡还伴随有跗关节、脚垫肿胀的表现。剖检显示其卵泡只有小米粒样大小,输卵管也处于未发育状态。

2. 从检测的角度来讲,对于无产蛋高峰的病例,如何正确采样以确定病原?

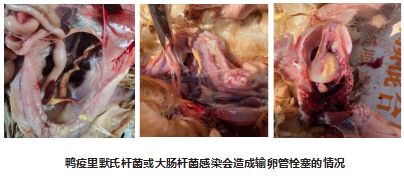

答:从病原角度来讲,IBV混感MS、鸭疫里默氏杆菌、大肠杆菌更容易导致鸡群产蛋无高峰情况的出现。针对前两者,可分别采集喉头、腭裂以及肛门拭子,通过PCR检测确定具体病因;也可以采集血清进行抗体检测,通过抗体值的高低结合采样日龄、免疫程序等进行综合判定。现阶段IBV和MS混感率高,无论是病原检测还是抗体检测,建议对IBV和MS同时进行筛查。针对细菌感染造成的输卵管栓塞病例,可无菌采集输卵管进行分菌试验以确定病因,针对这类案例,也建议同时采集喉头、腭裂以及肛门拭子,确定是否有IBV和MS参与其中以完善防控策略。

3. 鸡群开产就有软蛋,而且随着产蛋率的增长而增长,高峰期软蛋率更是接近6%,正常鸡蛋只占86%,有人说是前殖吸虫,还有说是MS和IBV的,到底是什么病?

答:针对上述情况,可将产软蛋的鸡只挑出进行剖解,重点关注子宫部是否有白色或暗红色、不易剥离的钙化灶。此类案例驱虫无效,而且从当前的养殖模式和发病规律来看,鸡群无法接触到淡水螺类、蜻蜓幼虫等前殖吸虫发育过程所需的中间宿主,发病群体也集中表现于开产阶段,因此可以排除前殖吸虫的影响。从病原检测、血清抗体检测结果以及相关资料表明,QX型和GVI型IBV的早期感染(3~5周龄)是造成软蛋病例的直接原因。在检测过程中,亦有IBV与MS混感的情况。在同一地区,同样的IBV免疫方案,早期有关节、脚垫肿胀的鸡群在后期更容易出现软蛋比例高的情况。可见,在软蛋型IBV病例中,MS起到协同致病的作用。

4. 针对上述出现的软蛋情况,开产后还有补救方法吗?

答:生殖型IBV的早期感染(3~5周龄)对输卵管子宫部上皮细胞的损害较大,破坏了线粒体、内质网、高尔基体等细胞器,使得后期钙离子的贮存、运输及释放受到障碍,以致没有足够的钙离子释放到腺腔中去,蛋壳钙化不能正常进行。由此可见,鸡群感染生殖型IBV的日龄越早,对子宫部上皮细胞的损害就越不可逆。针对开产后表现出软蛋型的IBV病例,可以在上高峰前适当补充鱼肝油、钙制剂以及各类限制性氨基酸,待高峰期稳定后再集中挑出产软蛋的鸡只。针对未开产鸡群,要重视前三周、育成期及开产前对型IBV活疫苗、灭活疫苗的免疫,免疫程序如下:

蛋(种)鸡IBV疫苗推荐免疫程序

IBV的防控是一个综合性问题,在做好疫苗防疫的同时,日常管理方面也同样重要:比如全进全出(减少养殖批次),严格执行空舍、空场,注意舍内温、湿度的控制避免冷应激等。

5. 今年上半年因软蛋比例高导致鸡群产蛋无高峰的案例似乎比往年要多,什么原因造成的?

答:今年上半年,河北、山西等蛋鸡养殖密集区此类案例较多,高峰产蛋率85%甚至更低,从血清抗体、病原检测结果来看,GVI型IBV与之关联度比较大。从近几年的检测数据来看,GVI型IBV的检出率逐年递增,而现阶段没有对型的冻干疫苗可用,仅能通过现有疫苗株组合进行交叉保护,配合灭活疫苗减轻症状。 另一方面,蛋鸡上MS的感染压力愈发增大,与IBV混感后,两者的致病性都会得以增强。因此,GVI型IBV以及MS的日益流行是现阶段因软蛋比例过高而导致鸡群产蛋无高峰的主要病因。

6. 针对生殖型MS感染导致小冠鸡的出现,现阶段是否有好的治疗方法?

答:如果鸡群当中小冠子鸡的比例较小,可直接淘汰;如果比例较高,可适当使用针对MS敏感的抗生素进行治疗(期间做好弃蛋工作),同时补充营养促进鸡体发育,待鸡群产蛋率升至稳定时,再对剩余的小冠鸡进行淘汰处理。

针对生殖型MS的防控,更多的工作还是要做在前期,比如20~30日龄、70~80日龄两次MS灭活疫苗的免疫:在鸡体处于MS抗体阴性状态时进行疫苗免疫,通过产生高水平的体液抗体,减少各脏器带毒量进而减轻后续的临床表现。针对接青年鸡的客户群体来讲,可在鸡群到达场区后采集血清进行MS抗体的检测,如果抗体结果为阴性,亦可进行疫苗免疫,产前再进行二免。从现场使用案例来看,疫苗免疫两次的鸡群比免疫一次的鸡群在高峰产蛋率和次蛋率方面最少要有2%的优势。在疫苗免疫的同时,配合雏鸡开口、转群、开产前敏感药物的使用(泰乐、泰万、泰妙,强力霉素、土霉素等),会起到事半功倍的效果。

蛋(种)鸡MS疫苗推荐免疫程序

7. 对日常死鸡进行解剖时发现有输卵管栓塞现象,这是由IBV感染导致的吗,如何处理?

答:对于此类病例,从其堵塞的输卵管中可直接分离到鸭疫里默氏杆菌或大肠杆菌,同时大概率有气囊炎的发生。从前期的检测结果来看,IBV和MS也时有检出。虽然输卵管栓塞的直接病因是细菌导致的,但不能排除前期存在IBV和MS的感染,两者破坏了上呼吸道的黏膜保护屏障,使得外界细菌可以直接进入腹腔深处,在引发腹膜炎的同时借助气囊进入输卵管,引发相关表征。该类病例往往在转群、上大笼等应激较大的阶段出现,使得鸡群中瘦小、发蔫的鸡只增多,死淘升高,建议在上述阶段前3~5天投喂头孢、强力霉素、氟苯尼考等敏感药物进行防控,如果比例较小,可直接淘汰,另外前期IBV和MS的防控工作也一定要做好。

近两年,蛋鸡没有产蛋高峰的案例频出,治疗效果也不好,经过现场调查后发现,此类问题的症结多是出在青年鸡时期甚至是育雏期,比如前文记述的假产型和软蛋型IBV。而生殖型MS与垂直传播存在一定的关联性,隐蔽性极强,小日龄传入鸡场便可长期带菌不易清除,需要种鸡场加强对祖代、父母代鸡群的流行病学监测。但笔者在现场走访的过程中也遇到过,进的同一家的鸡苗,免疫程序相似,有的表现出生殖型MS的问题,有的则没有,说明该病的发作跟平日的饲养管理水平也有一定关系。IBV或是MS的早期感染,也容易激发鸭疫里默氏杆菌或是大肠杆菌,导致前期输卵管栓塞的出现,如若控制不及时,会对产蛋率造成一定影响。针对上述几种病原需做好鉴别诊断,如此才能在后续的养殖生产过程中最大程度的规避,保证场区的生产效益。